Студенческий меридиан

Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.

А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.

Главный художник

мастер компьютерного дизайна

и фотограф Игорь Яковлев.

Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.

Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.

Юрий Ростовцев, гл. редактор

«Студенческого меридиана», журнала,

которому я с удовольствием служил

с 1977 по 2013 годы.

Номер 05, 2007

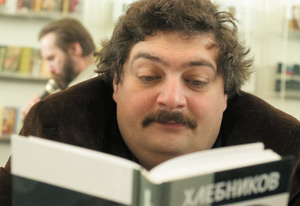

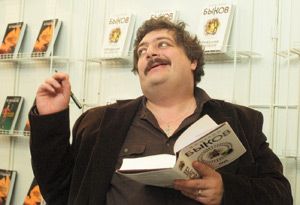

Ответы Дмитрия Быкова на вопросы «Ст.М»:

Дмитрий Быков – человек-жанр

Предполагалось, что интервью с журналистом, писателем и телеведущим Дмитрием Быковым будет посвящено его ЖЗЛовскому «Пастернаку», премированному «Большой книгой» и обсуждаемому в литературной тусовке. Крупная форма – не просто 900-страничный литературный труд, а настоящее научное исследование.

Увесистость и весомость быковской литературы – вообще фирменный знак автора. И на графоманию не покиваешь, когда первая большая во всех смыслах книжная награда достается именно ему. Остается только списать плодовитость и успешность автора на фантастическую работоспособность: Дмитрию удается выдавать в год по два крупных прозаических куска, мотаться по командировкам, осваивать на страницах нескольких изданий любые темы – от критики псевдоисторических телесериалов до анализа политических назначений, отзываться на актуальные события стихотворными сатирами, периодически мелькать в ящике и много чего еще успевать.

Вот

только про «Пастернака» Быков говорить не захотел, сославшись на то, что более

поздняя вещь – «ЖД» – ему милей. Ну что ж – посмотрим.

Вот

только про «Пастернака» Быков говорить не захотел, сославшись на то, что более

поздняя вещь – «ЖД» – ему милей. Ну что ж – посмотрим.

«ЖД» – тоже глыба подстать автору. Его главный роман, его «Живые Души». Читателю предлагается на выбор любая интерпретация – от «Жирного Димы» до «Живаго-Доктора».

Для себя я выбрала «Железную Дорогу» – в книге это что-то вроде российской кольцевой – и ездила по ней пару недель от звонка до звонка автору, который методично отодвигал интервью все дальше и дальше.

Сюжет «ЖД» зиждется на непримиримость варягов, потомков древнего северного племени, когда-то пришедшего на Русь, и хазар, выходцев из Хазарского Каганата. На всем протяжении истории России до того фантастического рубежа – генерального сражения, которое назначено автором на десятые годы XXI столетия, их вражда не прекращается, принимая из века в век новые формы. Каждый народ считает русскую территорию своей, не зная, что сменами времен года, дождями, снегами и ветрами на самом деле управляет настоящее коренное население. Пусть и рассеянное по городам в виде бродяг, а по деревням в облике туповатых Рякиных и Стрешеных.

В

финале персонажи-странники «ЖД» достигают конечных точек долгого – почти 700-страничного

– пути. «Моисей» коренного русского населения Волохов растерял по деревням и селам

весь свой отряд, водимый по кругу четыре года, и добрался к любимой хазарке Женьке.

В

финале персонажи-странники «ЖД» достигают конечных точек долгого – почти 700-страничного

– пути. «Моисей» коренного русского населения Волохов растерял по деревням и селам

весь свой отряд, водимый по кругу четыре года, и добрался к любимой хазарке Женьке.

Туземка Аша и беглый губернатор из варягов Бороздин родили-таки ребенка – правда, не антихриста, которому суждено было стать предвестником конца света, а вполне обычного беззубого младенца. Поэт и вояка Громов встретил девочку Аньку, вызвавшуюся оберегать по пути из Дегунино в Жадруново (из Ж в Д, или наоборот, следует вся книга) беспомощного волхва Василия Ивановича.

Двойной агент Гуров-Гурион, осторожный и предусмотрительный, так и не воплотил план варяго-хазарского истребления изнутри. А чудесный газ флогистон, доселе имевшийся лишь за границами России, наконец-то вышел на ее поверхность огромным пузырем.

Обещал-обещал

Быков конец света. Но не случилось. И снова все по кругу: варяги воюют с хазарами,

а коренные жители «васьки» да «машки» холят вечно плодоносящую яблоньку и бесперебойно

пекущую печку и кормят своих угнетателей.

Обещал-обещал

Быков конец света. Но не случилось. И снова все по кругу: варяги воюют с хазарами,

а коренные жители «васьки» да «машки» холят вечно плодоносящую яблоньку и бесперебойно

пекущую печку и кормят своих угнетателей.

Я хотела спросить автора, когда же кончится это верчение? И почему замкнутый круг не отважился разорвать даже такой правдоруб и нонконформист? Но Быков, как обычно, «закрутился». И интервью перенес в виртуальный режим.

Пока Дмитрий отвечал на вопросы, засланные на его электронный адрес, я успела изучить еще одну его книгу – «Эвакуатор». И насторожилась: где-то это уже было... Снова все по кругу: взрывы, террор, и даже на другой планете не спастись от ненависти и непонимания. И вроде роман-катастрофа, а с другой стороны – сплошные философствования о «чужой земле».

Инопланетянин Игорь – прямо как хазар или варяг в «ЖД» – доказывает своей возлюбленной Катьке, что на Земле, задыхающейся под обломками взорванных террористами домов и торговых центров, человеку не будет жизни. Потому что – мне даже показалось, что я перепутала книги! – все живут на чужой земле.

Даже

характеры у положительных героев в «Эвакуаторе» и в «ЖД» совершенно одинаковые:

как все смелые люди, они боятся только после опасности.

Даже

характеры у положительных героев в «Эвакуаторе» и в «ЖД» совершенно одинаковые:

как все смелые люди, они боятся только после опасности.

Еще одна слабость Быкова – изобретать новые языки: и коренные жители в «ЖД» говорят на своем закругленно-окающем наречии, и инопланетянин Игорь общается с соплеменниками на сплошных Ы и У.

Как бы ни называл Быков героев – Велехов или Волохов, Катька, Женька и т.д., – какие бы словесные узоры ни плел, а просвечивает через них все равно сам. Воистину: о ком бы ни говорил человек, он всегда говорит о себе (даже в «Пастернаке»). Много, сочно, местами злобно, иногда смеясь, а порой плача. По-быковски, одним словом.

Недаром Дмитрий Быков не отделяет журналистику от литературы. Идеи, которые он высказывает в статьях и поэтических сатирах, свободно перетекают и в книги. И наоборот. А между книгами кочуют и того проще. Впрочем, автор этого и не скрывает.

Удивило, что столь популярный – просто нарасхват – современный автор при всей своей ироничности и некотором снобизме в отношениях с миром сподобился принять вызов «К барьеру!» в одном из недавних вечерних телеэфиров ничуть не менее ироничного Владимира Соловьева. Удивило, потому что ему предстоял поединок всего-навсего с Валдисом Пельшем – фигурой, никак не сопоставимой с личностью моего визави, пожелавшего остаться вне поля нашего живого общения. А теледуэль он выиграть, по большому счету, не сумел.

–

Литература, которая вас формировала в детстве?

–

Литература, которая вас формировала в детстве?

– Самая разная. Я читал обычные детские книжки, их много тогда было. «Это моя школа» Елены Ильиной – как я теперь понимаю, очень интересное пособие по невротизации советских детей, уникальный документ эпохи. Страшный реалистический роман о непрерывном насилии над ребенком – чего автор не понимал, конечно. «Дорога уходит в даль» Александры Бруштейн, вся трилогия. «Карлсон», само собой. Я даже сочинил как-то его продолжение, где Малышу уже семнадцать лет и они с Карлсоном летают по бабам.

Самыми любимыми моими прозаиками были тогда Сусанна Георгиевская, которую помнят немногие настоящие читатели, и Галина Демыкина, тоже немногими вспоминаемая (песни Демыкиной я тоже любил крайне). Роман Георгиевской «Отец» кажется мне шедевром и теперь, и вообще она замечательный автор, очень взрывной. Она покончила с собой лет в 55, я потом узнал, что у нее была скрытая душевная болезнь, – и в книгах это чувствуется, гаршинское, нервное, мучительное начало (Гаршина я тоже много читал лет с девяти). У Демыкиной я особенно любил «Чучу», да и вся книжка «Как тесен мир» исключительного качества.

В одиннадцать лет я за день прочел «Карьеру Ругонов» и с той поры влюбился в Золя навеки. Это с подачи матери, он у нее из всех французов любимый автор. Примерно тогда же начался Мопассан. Когда я в те же одиннадцать лет более-менее начал читать по-английски, опять же за день прочел «Портрет Дориана Грея» и отчетливо помню, как в комнате темнеет, а мне страшно встать с кресла и зажечь свет, чтобы дочитать двадцатую главу. Потом – Трумен Капоте, «The Grass Harp», самая моя любимая англоязычная книга по сей день. Еще я очень любил всякое страшное – «Орля», «Клару Милич», Гофмана, «Собаку Баскервилей», Стругацких. И Окуджаву, до чрезвычайности. Из поэтов – Антокольского, в особенности драматическую поэму «Франсуа Вийон», которую наизусть помню и сегодня.

Но самой любимой из всех любимых была и осталась «Легенда об Уленшпигеле» в гениальном переводе Горнфельда (любимовский гораздо хуже). Лучше де Костера не было писателя в Европе. Какой бред, что у нас до сих пор не издано «Свадебное путешествие» – его последний роман! Даже собрания сочинений нет, а ведь «Легенда» – лучшая европейская книга девятнадцатого века, в ней есть все, включая очень смелую христианскую метафизику.

Нидерландской революцией я тогда бредил, и мать притащила мне блестящий роман Константина Сергиенко «Кеес – адмирал тюльпанов». Знаю эту вещь практически наизусть, как и всего Сергиенко. Вот был великий писатель, того же класса, что и его близкий друг Юрий Коваль. Знают его, к сожалению, единицы.

Лет в двенадцать я прочел «Лестницу» Александра Житинского и с той поры сразу понял, как я хотел бы писать. Так, конечно, не научился, но вектор был задан правильно.

– Как, будучи человеком одаренным во всех областях (все-таки школу закончили с золотой медалью), прибились к журналистам? Альтернатива этой профессии была?

–У меня никогда не было универсальной одаренности. Я что-то понимаю только в литературе и мечтал преподавать ее в школе, как и мать. И занимался этим некоторое время. Моя бы воля – занимался бы до сих пор. Но так получилось, что я поступил в школу юного журналиста при МГУ – просто потому, что это была такая литстудия, интересное место, для Москвы 1982 года знаковое.

Потом как-то само пошло – нельзя же уйти с журфака, побывав там хоть раз. Притяжение очень сильное. Еще мне нравилось ездить, смотреть новые места, самостоятельность всякая нравилась – я по командировкам летаю лет с шестнадцати. В общем, профессия оптимальная, и то, что она подобрана более или менее случайно, только подтверждает ее оптимальность. Кстати, я и не вижу принципиальной разницы между литературой и журналистикой.

– Журналист способен манипулировать общественным мнением? Писателю это удается легче?

– Вот уж не знаю. Не верю в способность чем-либо манипулировать вообще. Думаю, максимум того, на что способен журналист или писатель, – угадать тенденцию и войти с нею в резонанс. Иногда, впрочем, если тенденция ужасна, – тем более важно вовремя ее уловить и попытаться либо остановить, либо на собственном примере продемонстрировать, насколько она отвратительна. Иногда нужно раздразнить гусей прежде, чем они обнаглеют окончательно и начнут щипать всех подряд. А манипулирование... Человек верит только в то, во что хочет верить. А узнать – только то, что и так подсознательно знает.

– Журналистика плавно перетекла в писательство или был какой-то переломный момент в жизни, после которого обратились к литературе?

– Никакой разницы между хорошей литературой и хорошей журналистикой нет.

– Вы начали писать, будучи узнаваемым. Если бы не были «лицом из ящика», литературная карьера выстраивалась бы труднее или, наоборот, Быкова-писателя не обвиняли бы в попсовости?

– Я начал писать в шесть лет. Печататься – в четырнадцать. Какая тогда была узнаваемость? Меня после возвращения из армии – с 1989 года – довольно быстро стали знать как автора «Собеседника», потом «Огонька», потом в этом качестве позвали в «Пресс-клуб», и только после этого узнают на улице.

А «Времечко» началось, когда уже было написано «Оправдание». Наверное, сейчас «лицо из ящика» как-то способствует продаваемости, но думаю, книга вроде «ЖД» вполне способна раскупиться и сама по себе. В литературе, в журналистике и в телевизоре я более или менее работаю в одном жанре – в жанре «Быков». Это толстый (в книжном смысле тоже), громкий, многословный, смешливый, нервный, книжный человек, одержимый завиральными историософскими идеями и пытающийся расширить границы общественной терпимости. В этом смысле мои книги на меня похожи, да и стихи тоже.

А в попсовости меня сроду никто не обвинял. Все больше в заумности.

– Считается, что человек берется за перо, чтобы сказать что-то новое. Вы же говорите, что пишете книги, чтобы избавиться от комплексов и страхов. От чего вас последовательно избавляли ваши романы (в том числе и книжка для детей)?

– Я много раз повторял это. «Оправдание» – попытка избавиться от имперского комплекса, «Орфография» – борьба с комплексом либеральным, хотя не только. Не забывайте, что я писал ее во время расправы с НТВ, никому в этой ситуации особо не сочувствуя и пытаясь хоть себе объяснить, в чем тут ловушка и чем это всегда кончается. «Эвакуатор» – борьба с собственной паникой по поводу террора, это написано за два послебесланских месяца. «ЖД» – попытка выдавить из себя варяга и хазара и посмотреть, что останется. А «В мире животиков» – вполне серьезная борьба с собственным ранним агностицизмом, увенчавшаяся в конце концов успехом.

– Если верить предисловию к «ЖД», ваш главный роман уже написан («Я родился для того, чтобы написать эту книгу»). История создания книги?

– Да, «ЖД» – главный и любимый роман, но это не значит, что у меня будет только одна главная книга. Та, которую я пишу сейчас, кажется мне даже более важной для меня самого. «ЖД» я придумывал лет десять, писал шесть, переписывал и правил несколько раз, заботясь не о политкорректности, а исключительно о точности и полноте высказывания. Меня не очень заботило, насколько это «правильный» роман. Это вообще скорее эпическая поэма по формальным признакам. Я ее писал, чтобы, так сказать, оставить за себя. И я знаю, что она действительно получилась, – потому что у меня не было задачи написать «хорошую» в обычном смысле книгу. У меня была задача написать то, что хочется.

Начиналось это все с пьесы в стихах, лет в двадцать, – там были старик и девушка, бегущие от погони в некой абстрактной стране. Историю губернатора и Аши я выдумал после айтматовского «Тавра Кассандры» – мне показалось, что роман недокручен, что там надо было бы сочинить как раз историю немолодой пары, которая должна родить антихриста, а все об этом знают и им мешают, и когда в конце концов у них рождается антихрист – становится понятно, что этому миру так и надо.

Потом, году в девяносто девятом, была придумана история Женьки и Волохова – я сочинил повесть «Коренное население». Потом, где-то в двухтысячном, – «Васьки». А потом это все как-то сошлось в один текст, где все четыре истории – в сущности, об одной паре, что и подчеркивается сходством имен и ситуаций.

«Все влюбленные склонны к побегу», писал Окуджава. В каждой настоящей истории любви есть и военная тема, и бродяжничество, и обреченная страсть, и монтекко-капулетская вражда двух родов, – так что все герои «ЖД», что вполне ясно при внимательном чтении, суть отражения в разных зеркалах. А отражаемся мы с музой.

– Нашла в Интернете любопытный отзыв о «ЖД»: «Вот и талантливый, удачливый конформист Быков ожесточился, повзрослел и пришел к «большим вопросам» нашего времени. Глядишь, и произойдет окончательное превращение Савла в Павла». Прокомментируйте его, пожалуйста.

– Зачем?

– Почему вопрос самоопределения в русской литературе – главный? Вы самоопределились еще до того, как задумали книгу, или в процесс написания «ЖД»?

– Кто сказал, что вопрос самоопределения в литературе – главный? Главный вопрос в литературе, по-моему, – это как жить в мире, каков он есть, и спасти свою бессмертную душу.

– Почему «ЖД» - самая неполиткорректная книга тысячелетия? Кто ее так определил?

– Издательство «Вагриус». А быть самой неполиткорректной книгой тысячелетия, которому всего шесть лет от роду, нетрудно.

– Бестселлерами книги рождаются или становятся?

– Бестселлер – понятие специальное, к качеству оно прямого отношения не имеет. Одна и та же книга может быть никем не замечена при первом появлении, а год или век спустя приходит ее время, и на тебе – бестселлер. Бестселлер – то, что всем хочется прочесть в данный момент: может, это утешает читателя в его ничтожестве. Или позволяет на фоне автора чувствовать себя в шоколаде. Или отвечает на главный вопрос современности. Или позволяет забыть об этом вопросе.

Для бестселлера нужно одно – полнота высказывания, манифестирование определенного типа героя или письма. Почему Минаев – автор бестселлера? Потому что он, как мидия – санитар моря – вобрал и воплотил в себе всю гнусность своего времени, своей эпохи и своей прослойки. Тоже подвиг, если вдуматься.

– Как написать бестселлер?

– С максимальной полнотой воплотить что-нибудь. Написать очень ярко выраженную мерзость или столь же ярко выраженную прелесть. Это всегда увлекательно.

– Когда вы задумываете книгу, ваша основная цель?

– Внушить читателю, что он не один такой.

– «Пастернак» – едва ли не монография, нежели биография в чистом виде. Однако в ЖЗЛ она стала сенсацией. Почему, как вам кажется, одни книги в этой серии остаются незамеченными, другие становятся бестселлерами? Причина успеха в Борисе Пастернаке или в Дмитрии Быкове?

– Да никакой сенсацией она не стала, просто была доказана возможность писать биографию поэта не с партийных или клановых позиций. А бестселлером становится то, что помогает читателю разобраться в себе, расставить по местам какие-то понятия, ликвидировать собственную внутреннюю смуту, – а то сегодня очень многие люди живут с желе, со студнем внутри.

Это мучительное ощущение. Вот когда книга помогает всему этому как-то кристаллизоваться, называет вещи своими именами – тогда ЖЗЛ становится самой покупаемой серией. Так, например, вышло с книгой Шкловского о Толстом в свое время. Потом – с книгой Селезнева о Достоевском. Теперь, думаю, выйдет с книгой Сараскиной о Солженицыне.

– Как выбрать героя для успешной книги?

– Если автор с самого начала по-менеджерски просчитывает параметры успеха, скорее всего, книга не будет даже закончена. Книжку написать очень трудно, это большая работа, в том числе и физическая. Тут надо вдохновляться великой идеей – другие стимулы не работают.

– Вы не боитесь напугать читателя объемами книг?

– Слава Богу, толщина ассоциируется в мире с надежностью и изобилием. Это помогает толстым людям и толстым книгам.

– Кто ваши соперники в литературе? Кому завидуете?

– Не завидую никому, потому что более или менее представляю, чем человек платит за ту или иную способность. Скажем, я хотел бы писать, как Валерий Попов. Но никогда не смог бы жить, как он. Потом, восхищаюсь я обычно тем, что на меня не похоже. Обожаю Ксению Букшу и считаю ее главным писателем поколения двадцатилетних, но ни за что не хотел бы писать, как Букша. Лучший современный русский поэт – Михаил Щербаков, но это поэт, устроенный принципиально иначе.

В общем, это как с женой. Я люблю жену больше всего на свете, но у нас с ней нет почти ничего общего – кроме какой-то одной болезненной тайной струнки, которая и оказывается в итоге главней всего. Все это не значит, что я хотел бы быть курносой черноволосой худой женщиной ростом в 165 см, родом из Новосибирска, хорошо рисующей, профессионально переводящей с английского, дважды рожавшей (вот это меня особенно отпугивает) и т.д.

– Что в современной литературе вызывает у вас «интеллектуальную отрыжку»?

– Никогда не испытывал ничего подобного. Отрыжка бывает, когда поешь чего-нибудь не того. А я в этом смысле очень разборчив.

– На сегодняшний день вы можете назвать себя состоявшимся писателем?

– Нет, конечно. А кто может?

– Что для вас профессионализм?

– Способность быстро и качественно сделать то, что надо.

– Литературные премии для вас – это...

– Премия Стругацких – серьезный критерий успеха и вдобавок повод встретиться с наиболее любимыми людьми, то есть с фантастами. Она вручается в очень красивой обстановке, после гениально разработанной церемонии, с путешествием по каналам, с шествием, со знаменами, с выпивкой... В общем, это лучшее литературное мероприятие, которое я вообще знаю. А остальные премии – повод встретиться с хорошими людьми. Ощущение удачи, как вы понимаете, приходит в других обстоятельствах.

– У вас есть опыт работы в школе. Что он дал? Сегодня вы читаете лекции. О чем они, и кто ваши слушатели?

– В Институте журналистики и литературного творчества я читал лекции года три, кажется. Тема была одна и та же – «Журналистское мастерство». Я пытался объяснить студентам, что должно быть в хорошем репортаже, увлекательном очерке и правильной радиопередаче. А опыт работы в школе – вообще счастливый, я в это время чувствовал, что делаю полезное дело. В журналистике у меня часто нет такой уверенности. Кстати, мои выпускники почти всегда хорошо пишут вступительные сочинения. Не знаю, какой я журналист, но словесник я потомственный и неплохой.

– За что себя уважаете и какие черты в себе не любите?

– Не люблю ипохондрию, раздражительность, мнительность – но без всего этого не бывает литературы. Нужно научиться относиться к себе, как к инструменту. Скажем, топор: он и тяжелый, и опасный, и, может быть, не очень эстетически привлекательный. Но другим не расколешь бревна.

– Кто ваш читатель?

– Не знаю. Знаю только, что люди, тупо уверенные в своем совершенстве, меня не читают – им скучно. Наверное, мой читатель – человек, непрерывно ищущий оправданий собственного существования.

– Для кого вы пишете книги?

– У меня, знаете, есть такая формула – «Жить надо так, чтобы Богу было интересно».

– Соответствует ли реальный читатель идеальному?

– В общем, да.

– К писателям какого направления вы себя относите?

– Хочется думать, что к христианским.

Анастасия БЕЛЯКОВА

К началу ^