Студенческий меридиан

Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.

А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.

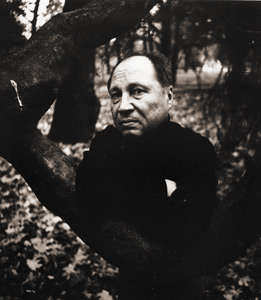

Главный художник

мастер компьютерного дизайна

и фотограф Игорь Яковлев.

Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.

Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.

Юрий Ростовцев, гл. редактор

«Студенческого меридиана», журнала,

которому я с удовольствием служил

с 1977 по 2013 годы.

Номер 02, 2008

Виталий МЕЛЬНИКОВ: Страсти человеческие и имперские

В фильмах питерского режиссера Виталия МЕЛЬНИКОВА – таких, как «Хозяин Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана», «Луной был полон сад», – есть что-то от сказок: походы за три моря, главные герои, похожие на Иванушек-простачков, на которых то царство сваливается, то выбор царевны.

– Виталий Вячеславович! Какую сказку в детстве вы больше всего любили? Какие вообще в жизни складывались отношения со сказкой?

– Виталий Вячеславович! Какую сказку в детстве вы больше всего любили? Какие вообще в жизни складывались отношения со сказкой?

– Какая сказка была любимой, не помню за давностью лет. Но в принципе со сказкой у меня все хорошо, без этого и жить-то нельзя. Жизнь длинная, в ней много и смешного, и грустного, и небывалого. Всю жизнь я встречаюсь со сказкой. Например, не сказкой ли было то, что меня, простого паренька с окраины России, приняли во ВГИК с первого раза!?

– Расскажите, как это было!

– Я вырос под Ханты-Мансийском, в местах ссыльных – родителей репрессировали и сослали в те края. С детства любил искусство. С 12–13 лет работал в маленьком учреждении, даже не в учреждении, а в бригаде, которая занималась тем, что двигала культуру в Сибири. Мы переезжали из деревни в деревню, плыли на катерах и «крутили» фильмы. Я буквально, физически, руками крутил динамо-машину, при помощи которой кино показывалось. Знал наизусть многие фильмы. Любил кино, хотел заниматься кино. Но в то время добраться до Москвы с Дальнего Востока было абсолютно нереально. И только в 1945 году, когда кончилась война, когда началось мощное передвижение всего и всех по стране, это стало возможным.

Сначала долго плыл до Тюмени на пароходах, которые топились дровами. Когда дрова кончались, мы высаживались на берег, пилили лес. Трудовое участие и было моим «проездным билетом». Потом повезло – удалось проникнуть в военный эшелон, который шел на Запад. Так и добрался до столицы. Но приемных экзаменов во ВГИК тогда не было. Почти год болтался по незнакомому городу, подрабатывал, где мог, ночевал в общежитии, дожидался экзаменов.

Когда дождался, выяснилось, что поступать имеют право только иностранцы или пришедшие с войны солдаты. Набрался храбрости, отправился к директору института, показал ему свидетельство об окончании средней школы с золотой медалью, рассказал свою историю. Особенно директора потряс мой аттестат.

Бумаги тогда не было, и диплом представлял собой обертку от консервов, на одной стороне которой были изображены какие-то рыбы, а на другой каллиграфическим учительским почерком написано о моем отличном окончании учебы в школе. Также всех поразило, что я смог добраться до Москвы через всю страну...

К тому же одним из членов приемной комиссии, которому я пересказывал наизусть виденные фильмы, оказался Сергей Юткевич. Он был растроган, так как выяснилось, что боевая кинохроника, которую я пересказывал, снята именно им.

И еще один элемент сказки. В то время во ВГИКе лидером был Эйзенштейн, и он пропагандировал теорию «чистого листа бумаги», то есть надо брать на обучение молодых, чистых, неискушенных, неиспорченных образованием студентов и лепить из них то, что захочется. Я и показался им таким «чистым листом бумаги».

– Да, настоящая сказка! Как вы думаете, сегодня возможно, чтобы человека «ниоткуда» взяли в престижный вуз?

– Сказка всегда возможна! Пока человек жив, он должен верить и надеяться!

– Ваши фильмы становились воистину народными. Вам удавалось создавать на экране какого-нибудь удивительного героя, очень узнаваемого, очень распространенного, со всеми его поступками, словечками... Так задумывалось или выходило само собой?

– Всегда непреднамеренно. Я жил среди народа, общался с обычными людьми, дружил с ними, мне ничего не нужно было придумывать, я воссоздавал типичных персонажей из своего окружения.

– Но потом появились более сложные герои – изломанные, рефлексирующие, например, в вашей картине «Отпуск в сентябре» по пьесе Вампилова «Утиная охота».

– На самом деле герои, даже если они кажутся очень простыми, незатейливыми, – всегда сложные, всегда трудно воссоздать психологическую правду, достоверный образ.

– Среди великолепных актеров, которые прошли через ваши фильмы, был ли актер номер один, главный в вашем режиссерском творчестве?

– Не люблю деления по номерам. Конечно, я подбирал актеров, которые мне близки по духу, с которыми мне легко. Постепенно обрастал своей командой. Собираясь ставить новый фильм, примерял, кто сыграет – Евгений Леонов или Олег Даль, например...

С оператором Юрием Векслером, ныне покойным, мы работали вместе, начиная с «Семи невест ефрейтора Збруева» и заканчивая «Царской охотой». Вообще-то сейчас трудно удерживать постоянную команду. Но от предыдущей картины «Бедный, бедный Павел» остались оператор Сергей Астахов, профессионал высочайшего класса, актеры Виктор Сухоруков, Оксана Мысина. Людмила Зайцева снималась у меня в фильмах «Здравствуй и прощай», «Ксения, любимая жена Федора», «Царевич Алексей».

Самое удивительное, почти сказочное: за свою долгую режиссерскую биографию я ни с кем не рассорился, ни с кем из моих актеров мы не стали врагами. А это часто случается. Все – творческие индивидуальности, у всех разное видение, и часто происходят истории драматические, даже трагические...

– Те, кто видел ваш новый фильм «Агитбригада «Бей врага», в один голос отмечают необычайную живость и жизненность персонажей, сюжетов, диалогов. Опять же народность, реалистичность. Исполнитель главной роли Виктор Сухоруков как-то признался: «Будете смотреть фильм – обрыдаетесь! Когда я прочитал сценарий – и рыдал, и хохотал... Каждая сцена – ярчайший жизненный эпизод». В картине есть некая перекличка с «Начальником Чукотки» и в то же время что-то новаторское для сегодняшнего российского кинематографа, который плодит картины иных направлений.

– Новаторского в этом ничего нет, уже были такие фильмы.

– Именно были, но давно, не здесь и не сейчас...

– Был «Амаркорд» Феллини... Слово «амаркорд» переводится примерно как «я вспоминаю...». Вот и моя лента родилась из воспоминаний детства и юности. Началось с того, что я стал набрасывать биографические заметки. И вдруг почувствовал, что хочу снимать это. Режиссер во мне победил писателя. От книги я перешел к написанию сценария. И вот получился фильм...

– Не кажется ли вам, что при нынешнем внешнем буме отечественный кинематограф переживает в действительности не лучшие дни. Будто бы все снесено ураганом, остались голая земля и люди, которые ничего не умеют и не помнят... Заново учатся вглядываться в лицо героя, строить реплики, закручивать сюжет...

– Я давно живу на свете, и все это уже не раз было. Помню, как кинорежиссеры стонали: «Всё! Всему конец! Всё умерло! Кинематограф умер! Сценаристов нет!» Но потом приходило на эту пустоту новое поколение, дерзкое и талантливое, и выяснялось, что ничего не умерло.

– Но сейчас многие молодые и дерзкие делают что-то ужасное, дилетантское, абсолютно продажное, в угоду плебсу и чистогану...

– Когда-нибудь и это пройдет. За дело возьмутся те, кому нравится быть бедными, но честными; и они будут делать то, что считают важным, а не то, за что хорошо платят.

– Вы обнадеживаете! Значит, нынешняя эпоха – просто подготовка для следующего художественного рывка... Когда-то ваш фильм «Старший сын» просто потряс меня своей глубинной человеческой интонацией. Кстати, как родилось у вас желание начать фильм с прелюдии Рахманинова, с этих бодрящих нот – подобия нежного марша?

– Это идея композитора Каравайчука. Отсмотрев снятый материал, он долго думал, а потом сказал: «Нет! Ничего для фильма писать не буду! Здесь нужна классика!».

– И попал в точку, найдя нужный музыкальный ряд.

– Интонацию. С Каравайчуком меня связывает многолетнее сотрудничество. Начинали еще на картине «Мама вышла замуж».

– Говорят, Каравайчук – большой оригинал. Как вы с ним уживаетесь?

– Любой творческий человек оригинален, ему присущи и вольнолюбие, и чудачества. Был период, когда на «Ленфильме» сменили систему оплаты работы оркестрантов. Раньше платили за результат, а тут стали платить за количество репетиционных часов. И Каравайчук взбунтовался, он заметил, что оркестранты начали халтурить, отбарабанят предписанное количество времени и убегают.

За этот бунт начальство его невзлюбило, стали прижимать, без работы оставлять. Но тихой сапой я его к своим замыслам привлек, вернул на киностудию.

– А вы общались с Вампиловым?

– Не был знаком с ним. Он погиб за год до того, как я стал ставить свой первый фильм по его пьесе.

– Удивительно! Создается впечатление, что вы с ним дружески взаимодействовали, были духовно близки, совпали, что называется...

– Так это естественно! Мы оба сибиряки, из глухой провинции. Все, что Вампилов показывал в своих пьесах, мне хорошо знакомо.

– В ваших фильмах люди живут вроде бы далеко от столиц, но в их домах кипят нешуточные страсти, есть место порокам и добродетелям, сердечности и жестокости...

– Это может удивлять только неисправимую горожанку. На самом деле провинции нет. У нас, в глубинке, была прекрасная школа, высокообразованные учителя с огромным кругозором. Правда, в ту пору они числились среди ссыльных или были их детьми... Но это была весьма условная провинция.

– Почти вся ваша творческая деятельность проходит на берегах Невы, биография тесно связана с Санкт-Петербургом. Какие места в России вам все же ближе?

– У меня три родины. Место на русско-китайской границе, где я родился. Поселок Цынги под Ханты-Мансийском, где провел детство и учился в школе. Название его происходит от слова цынга... Места печальные, ссыльные, но я о них вспоминаю с теплотой, здесь сформировалось мое мировоззрение. И вот – Ленинград. Тут живу полвека, тоже мой родной город, где я все знаю и люблю.

– В 90-е вы от психологических лент о современности вдруг резко повернули к историческому материалу. С чем это связано?

– С перестройкой. Надоели агитационные пропагандистские сюжеты, в которых персонажи плакатно взывали к чему-то, что нужно было главенствующей идеологии. После падения режима захотелось размышлять, покопаться в историческом материале, в психологии наших правителей, попытаться понять, как они совершали нравственный выбор. Самое интересное время для меня – ХVШ век, когда зарождалась империя, та Россия, которая смело вошла в Европу.

– И вечный вопрос отцов и детей...

– В том, что совершил Петр Первый, приказав казнить своего сына, я вижу какой-то знак, сигнал о роковом сбое. Появились сомнения в вековом российском укладе. Получалось, во власть можно призвать кого угодно. Это, как принцип домино, – одна кость упала, и последующие вовлекают в падение остальные. Длится это по сию пору...

Надрыв в нравственном законе, который нарушил Петр, повлек за собой существенно важные изменения. Я снял три картины – «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел». Теперь появилась возможность все эти три фильма выстроить как последовательную во времени трилогию – на DVD, например. Есть проект сделать шесть серий для телевидения по отснятым фильмам – о становлении российской империи.

– Империи больше нет. Какие чувства вызывает нынешнее состояние общества?

– Великая держава не может рассыпаться на осколки, что-то должно остаться. Я верю в Россию.

– С царскими династиями вы разобрались, а как относитесь к кинематографическим кланам? Ваши дети тоже в кинематографе?

– Нет. Одна дочь косвенно связана с кино: занимается фестивальным движением. Вторая окончила восточный факультет СПбГУ, написала диссертацию, ее пригласили в Японию читать лекции. Теперь там живет и работает. Преподает древнюю японскую литературу.

– И внуки ваши – японцы?

– Нет, у нас русская семья. Часто бываем вместе.

– Отдыхаете?

– Когда говорят об отдыхе, я не понимаю, что это такое.

– То есть вы только что закончили работу над фильмом, и уже брезжит что-то новое?

– Об этом рано говорить, но меня потрясла история последней влюбленности Чехова... в петербургскую писательницу Авилову. Очень трогает...

Беседовала Ирина ДУДИНА

К началу ^