Студенческий меридиан

Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.

А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.

Главный художник

мастер компьютерного дизайна

и фотограф Игорь Яковлев.

Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.

Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.

Юрий Ростовцев, гл. редактор

«Студенческого меридиана», журнала,

которому я с удовольствием служил

с 1977 по 2013 годы.

Номер 10, 2008

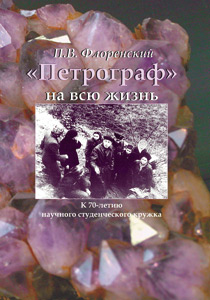

Павел Флоренский: Кружок на всю жизнь

В вузовской среде произошло замечательное событие. Известный ученый и педагог Павел Васильевич Флоренский выпустил в свет замечательный труд. Знаковый. По сути это историко-документальный памятник такому сущностному для каждой отрасли высшей школы делу, каким являются студенческие научные обществами и объединения.

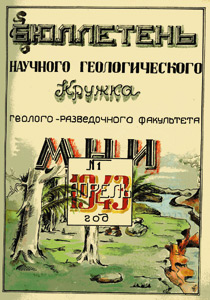

Книга рассказывает о 70-летней творческой и воспитательной деятельности кружка «Петрограф», содержит материалы по истории студенческого научного движения РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в контексте изыскательской работы кафедры петрографии осадочных пород (ныне кафедры литологии).

Значительная часть текста составлена по публикациям студенческих заметок в вузовских многотиражках – «За кадры нефтяников» и «Поиск». В конце тома дан указатель научных публикаций студентов из «Петрографа», приведен перечень статей о кружке в СМИ.

Дань юношеской дружбе

Дань юношеской дружбе

Известный ученый рассказывает не только о конкретном кружке, в котором и сам развивался как личность и специалист.

Кружковство, считает Павел Васильевич, – характерная черта русской педагогики, одно из проявлений народной души, обозначаемое высоким словом – Соборность. Еще в конце XIX и начале XX столетий возникали первые творческие объединения учащихся. Их лидерами становились и молодые, и маститые преподаватели.

В таких сообществах устанавливалась некая иерархия, подчиняющаяся юношеской романтической этике, когда каждый находится под пристрастным взглядом тех, кто его любит и пестует, чьим мнением он дорожит. Любой, кому посчастливилось пройти школу кружковства, несет в себе животворные семена любви и свободы, всю жизнь ищет подобную среду, а нередко и сам ее создает, возрождая дух воспитавшего его сообщества. Взращенные на благодатной почве люди навсегда сохраняют романтичность, целеустремленность, верность дружбе и общим целям.

Идеальным примером воспитания в духе творческого товарищества П.В. Флоренский называет первые выпуски Царскосельского Лицея. И, прежде всего, конечно же, – пушкинский курс.

В садах Лицея расцветал не только гений Пушкина. Практически все лицеисты той поры не потерялись в общественном смысле, практически каждый реализовал себя на избранном поприще. Значительная часть выпускников стали украшением российской истории. Достаточно напомнить хотя бы несколько имен: декабрист Иван Пущин и канцлер Александр Горчаков, литераторы Антон Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер. Вот лишь некоторые светлые личности, представляющие лицейское Отечество.

Другой выдающийся пример – «Братство» студентов Петербургского университета (1880–1885), из которого вышел В.И. Вернадский. Эти кружковцы, верные духу товарищества, хранили добрые отношения до конца своих дней. Отсвет идеалов этого объединения, утверждает Павел Васильевич, сохранили и следующие поколения студентов. Примером тому стал следующий факт: у смертного одра великого Вернадского находилась его секретарь Анна Дмитриевна Шаховская, дочь университетского брата Дмитрия Шаховского.

Другой выдающийся пример – «Братство» студентов Петербургского университета (1880–1885), из которого вышел В.И. Вернадский. Эти кружковцы, верные духу товарищества, хранили добрые отношения до конца своих дней. Отсвет идеалов этого объединения, утверждает Павел Васильевич, сохранили и следующие поколения студентов. Примером тому стал следующий факт: у смертного одра великого Вернадского находилась его секретарь Анна Дмитриевна Шаховская, дочь университетского брата Дмитрия Шаховского.

Говоря о разноплановых творческо-исследовательских юношеских объединениях, нельзя не упомянуть «Очаг» – уникальное объединение для защиты и воспитания русских детей, которое создал в условиях эмиграции в 20-е годы прошлого столетия генерал М.К. Дитерихс. Не зная России, юные «очаговцы» усвоили любовь к Родине, ее ценностям. И не только несли их в себе, но и передавали своим детям и другим людям через взаимопомощь, дружеское участие в судьбе ближнего.

Автор книги с любовью вспоминает свой юношеский кружок – КЮБЗ (кружок юных биологов Московского зоопарка), в котором получил первичные представления о товариществе, увлеченном служении природоохранному делу.

– В КЮБЗе прошло мое послевоенное московское детство... – вспоминает профессор Флоренский. – Тот кружок дал начальные представления о науке, красоте и величии природы, уникальности жизни каждого из нас и всего живого, населяющего нашу уникальную планету... Он дал первые представления о кружковстве.

Родословная

Формально свое летоисчисление «Петрограф» ведет с 1935 года, когда создатель кружка Василий Павлович Флоренский, отец автора исследования, провел первую двухнедельную геологическую экскурсию по Военно-Грузинской дороге для своих студентов.

Формально свое летоисчисление «Петрограф» ведет с 1935 года, когда создатель кружка Василий Павлович Флоренский, отец автора исследования, провел первую двухнедельную геологическую экскурсию по Военно-Грузинской дороге для своих студентов.

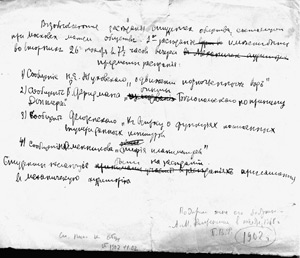

Но у этого путешествия, думается, все же была концептуальная предыстория. Тут придется чуть уклониться в сторону и вглубь. Активным кружковцем был в годы своей учебы в Московском университете в начале ХХ века Павел Александрович Флоренский, выдающий русский мыслитель и богослов, а для автора книги – родной дед. В книге приводится любопытный документ. Это написанное рукой П.А. Флоренского объявление об одном из заседаний студенческого общества. В числе прочих на анонсируемых студенческих посиделках заявлен и доклад выдающегося ученого Николая Егоровича Жуковского (см. илл.).

Упоминание о студенческих инициативах начала ХХ века не случайно. Именно оттуда, из опыта Павла Александровича Флоренского, идут созидательные идеи творческого развития молодых умов в самостоятельном научном поиске.

Упоминание о студенческих инициативах начала ХХ века не случайно. Именно оттуда, из опыта Павла Александровича Флоренского, идут созидательные идеи творческого развития молодых умов в самостоятельном научном поиске.

На этих идеях, воспринимаемых от отца, формировался Василий Павлович, и, допускаю, отсюда исток того дела, которое он начал, будучи молодым преподавателем. Именно эти воспитательные, педагогические и профессиональные идеи воспринял и автор книги, которую мы представляем читателю. Сам П.В. Флоренский вспоминает об этом так:

– Я прошел Военно-Грузинскую дорогу с отцом и с братом семь раз (1947–1953), а потом много раз и сам водил по ней студентов как преподаватель.

И еще вот что важно: в книге, как и в кружке, особо никто не выделен. Все участники бесконечно дороги своим учителям. И я уверен, что это издание – лишь начало. Мы не раз еще вернемся к нашим личным очеркам, воспоминаниям, рассказам и фотоальбомам о студенческой геологической молодости, о самих себе.

Завершая это представление книги, хочется упомянуть и о том, что практически на каждой странице приводятся уникальные документы, дающие возможность читателю своими глазами увидеть образы московских студентов разных поколений, кружковцев из «Петрографа», а также автографы, рисунки и другие редкие свидетельства деятельности студенческого научного кружка.

|

|

|

В.П.Флоренский с сыном Павлом |

П.А.Флоренский, выдающийся ученый и богослов, родной дед автора книги |

Думается, студенческий кружок «Петрограф», и поныне существующий в стенах РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, – явление уникальное для педагогики и науки, причем, не только российской, но и мировой.

Пожелаем его участникам удачного старта в нынешнем учебном году.

Ирина РЕПИНА

К началу ^